生物多様性調査報告書 |

|||||

|

|||||

吹春先生 |

白井市自然環境市民調査員

――― キノコ観察会 於:佐倉市 ―――

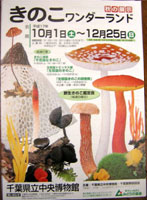

千葉県菌類談話会のキノコ観察会に参加して

|

オリーブサカズキタケ↓  |

|

市民調査員参加者・・・・・相馬(唐)さん・岩本さん・新見さん・斉藤さん・森田さん・坂巻さん・

米田さん・緒方さん・相馬(成)・相馬(な)+子供3人・・・・・・・計13人

開催場所・・・・佐倉城址公園(国立歴史民族博物館休憩所)

|

||

『キノコって何?

』 『植物と共生するキノコ』

』 『植物と共生するキノコ』

『千葉県の毒キノコ』 『顕微鏡を使わない、やわらかいキノコのわけかた』―――いずれも吹春先生の書かれたものです。

参加者に配られた上記4枚のプリントには、キノコの何たるか、身近なキノコについて、キノコの分類等が、とても分かりやすく説明されています。この4枚を読みますと キノコの存在によって生命の歴史が促されてきたような、“山はキノコ菌糸が結びついた有機体である”という驚くようなことが書かれてあって、とても面白いです。お持ちでない方は、是非参加者からコピーしてもらって下さい

キノコ観察会の流れ

★吹春先生によるキノコについての概論

↓◆野外に出て見つけたキノコを 吹春先生に解説

して頂きながら みんなで観察、採取。

(個人で採取したい方は、自由に行う)

■休憩所にて 持ち運ばれたキノコが分類される。

↓ 昼食後、採れたキノコを吹春先生によって鑑定・

昼食後、採れたキノコを吹春先生によって鑑定・

解説して頂く。

★ キノコ採取についての概論

キノコの採り方

キノコの採り方

むれないように こわれないように 取り扱うことが肝心

キノコを プチ紙袋や新聞紙に入れて端をしばって中身を安定させる。

ビニール袋はむれるので不可。それを籠なり、手のついた紙袋に保存。

キノコを採るという行為について

キノコを採るという行為について

公園などでは、動植物採取禁止の場所などがありますので どうしてもキノコを採ることに負い目を感じたり致しますが、なるべく世間との摩擦がないような方法でキノコに親しむことを心掛けていきましょう。

キノコ本体の暮らし方

キノコ本体の暮らし方

キノコの本体は地面の中にあります。土の中で 菌糸の塊として存在しています。私達が目にしている傘のついたキノコは、胞子を出すための一部分であり、植物でいえば種を作る為の花の部分にあたります。

また キノコはそれぞれ大きさ・形・生える場所などが違います。

ですからそれぞれのキノコの暮らし方の違いによって、キノコの採り方も変わってくるといえます。

キノコとの親しみ方

キノコとの親しみ方

日本では キノコは約1万種ほどあるといわれていますが、そのうち名前が付いているのはおそらく約3,000種、その中でも図鑑に載っているのは約1,000種ぐらいという状況です。

千葉県では、666種リストアップしています。

つまり まだまだ名前のついていないキノコが多いという状況なので、

毒キノコについて

毒キノコについて

千葉県で毒キノコは50種です。

千葉県のキノコ666種のうち、毒キノコは10%にあたる50種。

そのうち猛毒にあたるのは、1%の5~6種。

また逆に 食べて本当においしいのも1%。

キノコの見分け方のついて

キノコの見分け方のついて

まず、100種おぼえませんか?

いつ頃、何が、どこに出てくるのか、

※キノコを見分けるときの重要なポイントは、

かさとえ(柄)とつばとつぼです。

キノコを採って来る時は、え(柄)の根元から採ってくること。根元についているパーツも見分けるときの重要な手がかりになります。

◆ 野外観察

■ キノコの分類 |

|

|

|

|

鑑定と説明

鑑定と説明

昼食後に行われたこの吹春先生による鑑定・説明会は、私のメモできる範囲を超えていました。ボイスレコーダーを持って行った方が良かったかもしれません。大量のキノコを目の前にしてまず大きく科の説明、そして属、次にその1つ1つの種について特徴・生育環境・味などを説明して下さいました。そのお話の滑らかで軽快なこと。

聞いている私たちは、勉強しているのか楽しんでいるのか とにかく流れるようにキノコ情報が与えられました。

吹春先生のソフトなまなざしは、終始キノコに向けられ、キノコのきもちを伝えることに喜びを感じているご様子。

最後の1本のキノコまで丁寧に解説される温かさ、マッチ棒ほどの小さいキノコの存在さえも軽んじない誠意、

まだまだ未知の部分が多いキノコに対する謙虚な言葉・・・・。

吹春先生、そしてお世話をして下さった千葉県菌類談話会の方々、どうもありがとうございました。

■ 爬虫類・両生類専門の長谷川先生も

キノコとふれあう・・・

うーん、キノコのスケッチは、簡単そうでむつかしいなぁ・・・とらえどころが無いというか・・・。

ツチガキなんかは、テペト(ウルトラセブン)に似ていて怪獣っぽくて好きだなぁ~。

長谷川先生は、新しいデジカメをお持ちでした。そのデジカメを使って撮った“キクラゲを食べる陸ガイ”の写真を見せて下さいました。

キノコをキノコ中心として捉えるのではなく、生態系の一部として捉える視点に、いつもながらハッとしてしまいました。

■ キノコと どうやってふれあっていこうかな・・・

| 見て楽しむだけか、採るのか、撮るのか、 食べるのか、 分類までして泥沼にはまるか、 どれにしようかな・・・。 |

|

|

最後に・・・ 千葉県菌類談話会は、1991年発足し、現在約300名の会員がいるそうです。 “地域のみなさんにキノコを通して自然に親しんで頂くとともに、保全への糸口になりますように”という趣旨の説明をいただきました。 キノコに興味のある方なら、どなたでも会員になれるそうです。文責:相馬なおみ |

| ページの先頭へ戻ります |