|

|

|||||

|

東邦大学 薬学部薬物学教室

田中 光 行方 衣由紀 濵口正悟 |

||||

心臓の病気と治療薬 | エホニジピン物語 | プロフィ-ル |

免責事項 |

免責事項 |![]() 要旨

要旨 ![]() はじめに

はじめに ![]() 心拍数とT型カルシウムチャネル

心拍数とT型カルシウムチャネル ![]() 心筋収縮力とT型カルシウムチャネル

心筋収縮力とT型カルシウムチャネル

![]() 血管収縮とT型カルシウムチャネル

血管収縮とT型カルシウムチャネル ![]() T型カルシウムチャネル阻害薬の構造的特長

T型カルシウムチャネル阻害薬の構造的特長 ![]() おわりに

おわりに ![]() 参考文献

参考文献

L型T型デュアルカルシウムチャネルブロッカーの発見と展開

難易度3

心筋収縮力とT型カルシウムチャネル

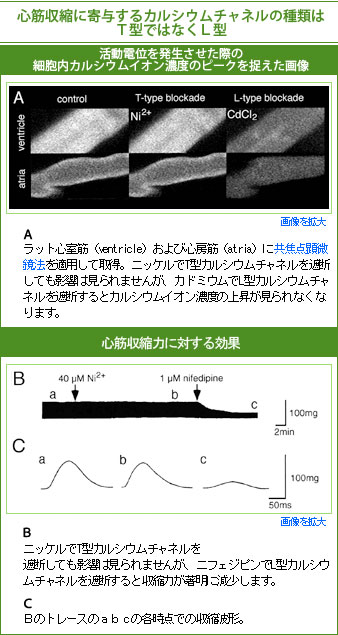

通常の心筋収縮にはT型カルシウムチャネルはほとんど関与していないようです。ニッケルやミベフラジルによりT型カルシウムチャネルを遮断した結果、収縮力や収縮時のカルシウム濃度変化に影響は見られませんでしたが、ニフェジピンやカドミウムでL型カルシウムチャネルを遮断すると収縮力とカルシウム濃度上昇の著明な抑制が見られました(11)。

通常の心筋収縮にはT型カルシウムチャネルはほとんど関与していないようです。ニッケルやミベフラジルによりT型カルシウムチャネルを遮断した結果、収縮力や収縮時のカルシウム濃度変化に影響は見られませんでしたが、ニフェジピンやカドミウムでL型カルシウムチャネルを遮断すると収縮力とカルシウム濃度上昇の著明な抑制が見られました(11)。

これらの結果から心筋収縮を惹起するカルシウム流入を担うのはL型カルシウムチャネルであり、T型カルシウムチャネルの寄与はほとんど無いことが示されました。細胞微細構造の観点から、心室筋のL型カルシウムチャネルは筋小胞体のカルシウム放出チャネルと極めて近接して存在することが報告されており(19)、効率的に筋小胞体からのカルシウム放出を惹起できると考えられます。T型カルシウムチャネルに関してはそのような知見は得られていません。

T型カルシウムチャネルが心筋収縮に関与しないことから、T型カルシウムチャネル遮断作用を併せ持つエホニジピンは前述のように強い徐脈作用を有する一方で心収縮力抑制はそれほど強くないことが予想されます。摘出心筋標本を用いた実験の結果、心室筋収縮力および右心室拍動数を30%減少させる濃度を指標として比較した場合、ニフェジピンおよびベラパミルは収縮力を減少させる強さが拍動数を減少させる強さとほぼ同程度であったのに対し、エホニジピンは収縮力を減少させる強さが拍動数を減少させる強さの300分の1以下であるという予想通りの結果が得られています (9) 。降圧薬の主作用ともいえる血管弛緩の強さを基準として同様の比較をすると、ベラパミルおよびジルチアゼムは心筋収縮力抑制作用が血管弛緩作用の3分の1、ニフェジピンは17分の1でしたが、エホニジピンは800分の1未満でした。このように心筋収縮力を低下させにくい薬剤は患者さんに投与した場合でも心拍出量を低下させにくく、心不全傾向のある場合でも心事故のリスクが少ないと期待されます。