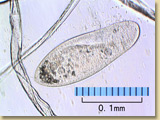

ゾウリムシを培養液から分離・採取する

- 稚魚の餌、実験・観察用として -

身近な素材で作れる分離用ボトルの作製と分離工程

培養したゾウリムシを、水質の心配なく魚の稚魚の餌として与えたい方、実験・観察用に不純物が少なく高密度にゾウリムシを得たい方のため、身近な素材で作れる分離用ボトルの作製と、その用具を使用した分離工程(ゾウリムシの動態)をご紹介します。

なお、この方法は下記動画を参考にし、一部、自分の工夫を加えています。

参考動画(YouTubeより)【 Paramecium Culture 】※音声が含まれます

- 空のペットボトル:2本

- ビニールテープ

- フィルターの材料(水槽用マットを薄く切りはがしたもの、または脱脂綿を軽く丸めたもの)

- スポイト

- あれば ピンセット

- 採取したゾウリムシを入れる容器

分離用ボトルを作る

- ロート状に切り取る

二本のペットボトルを用意し、一方は切り取ってロート状にします。 - ビニールテープで継ぐ

ボトルの口と口をビニールテープで継ぎます。ビニールテープはボトルの首の根元から根元まで(途中はネジ山の凹凸があるので密着が難しい)、少し強めに巻けば漏れません。

前述の参考動画ではボトルの口を合わせるのにエポキシパテを使っています。

- ゾウリムシ培養液を入れる

ボトルの継ぎ目近くまでゾウリムシ培養液を入れ、ボトルを継ないだところにフィルターを置き、上部のボトルに「ゾウリムシを集めたい水」を静かに注ぎ入れます。

フィルターは、この際に上下の水が混じり合わないようにするためのものです。

- 数時間置く

条件にもよりますが、数時間置くと上部にゾウリムシが移動してきます。これは、ゾウリムシが重力と反対方向に泳ぐ「負の重力走性=負の走地性」を持っていることの応用です。重力と反対方向に泳ぐとは、入れ物の上の方(水面側)に泳ぐということです。

上部ボトルに下部ボトル(培養液)の成分が全く混入しないことはないでしょう。しかし、培養液と比べれば、格段にゾウリムシ以外の不純物は軽減されると思われます。

さらに上部に稚魚の飼育水を入れれば、餌として与える際の水質変化を極力抑えることができると思われます。 - 採取する

上部の水をスポイトなどで吸い取り、ゾウリムシ液を採取します。 この採取液にはゾウリムシの餌となるバクテリアはほとんど含まれていないと考えられるので(動画にあるペットボトルの水を使用した場合)、長期間の保存には向きません。

また、最初の培養液のゾウリムシ密度によりますが、一度の分離で培養液のゾウリムシの全部が移動することはなく、培養液側に残っているのが観察されます。そこで、上部の水を採取した後、もう一度上部に水を入れると残りのゾウリムシを分離することができます。何度か繰り返すと、密度は低くなってきますが、下部ボトルにほとんどゾウリムシが見られなくなるまで分離することができます。

以上です。ご参考になれば幸いです。

(補記)

私のメダカ飼育ではゾウリムシの培養液ごと稚魚のエサとして与えていて明らかな悪影響は見られませんでした。

しかし、稚魚への培養液水質をご心配される方から、「飼育水の汚れが心配で、良い濾し方などありましたら教えていただけませんか?」というお問い合わせをいただいたことがありました。

その際に簡単な解説をつけて、参考動画(前述)をご紹介しました。

紹介するだけでなく、やはり実際に自分でも試す必要があると考え、実行し、その結果を動画に残すことができましたのでここに掲載いたします。