テーマ別資料リスト(図書展示会)

医学メディアセンターでは1990年4月より、ひとつのテーマのもとに所蔵資料をピックアップして展示する「図書展示会」を開催しております。

センターの資料は日本十進分類法(NDC)により分類し配架しているため、同じテーマの図書が離れた場所に並んでしまうことがあります。これらの資料を

NDCとは異なる視点からグルーピングし、展示することによって、当館の特徴を知っていただきたいというのが、図書展示会の目的です。

たとえば、「ターミナルケア」についての図書は、【人間学】【医学と倫理】【医学随筆】【看護学】【感染症】【小児科学】【ペインクリニック】【腫瘍】【医療制度】に関連図書が分類されています。

普段埋もれがちな図書が、必要な人の目にとまることを願って開催しておりますので、展示会開催中は是非2階カウンター前までお越し下さい。

過去の図書展示会リストは医学メディアセンターにありますので、カウンターにて申し出て下さい。 なお、リストは展示資料のみです。関連資料は多数ありますので直接書架をご覧下さい。

|

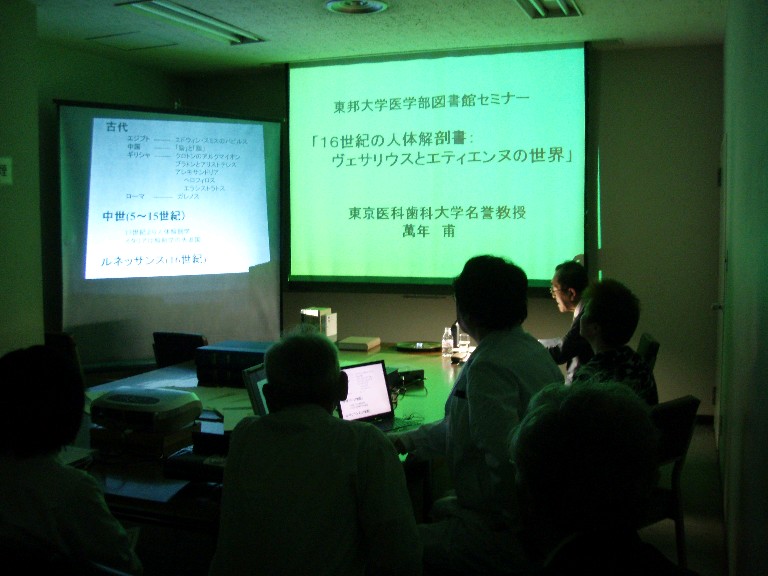

【49回 16世紀の人体解剖書:ヴェサリウスとエティエンヌの世界 2008.06.23-28】

|

今回は趣向を変えて、当センター所蔵の16世紀西洋医学書―解剖書2点(複製本)を 取り上げて、時代背景や当時の解剖学事情の解説と共に展示しました。

両資料が蔵書として揃ったこの機会に16世紀の人体解剖書に光を当て、近代解剖学の基礎を成したとも評価されているこれらの資料をご覧いただきました。

【展示資料・著者の紹介】

・ファブリカとアンドレア・ヴェサリウス

・人体諸部の解剖とシャルル・エティエンヌ

【16世紀の出来事】

【展示資料・参考資料リスト】

【図書展示会-講演会の様子】

展示会の様子 左側:展示資料・紹介ポスター, 右側:参考資料

今回の展示会で焦点を当てた2つの資料と、当該資料を執筆したヴェサリウスとエティエンヌに関して,簡潔に資料紹介と人物略歴の紹介を致します。詳細な説明・紹介に関しては、PDF版の解説資料をご覧下さい。

なお、展示資料にはそれぞれ番号が付与されていますが、こちらはページ下方部の展示資料リストの番号とリンクされています。

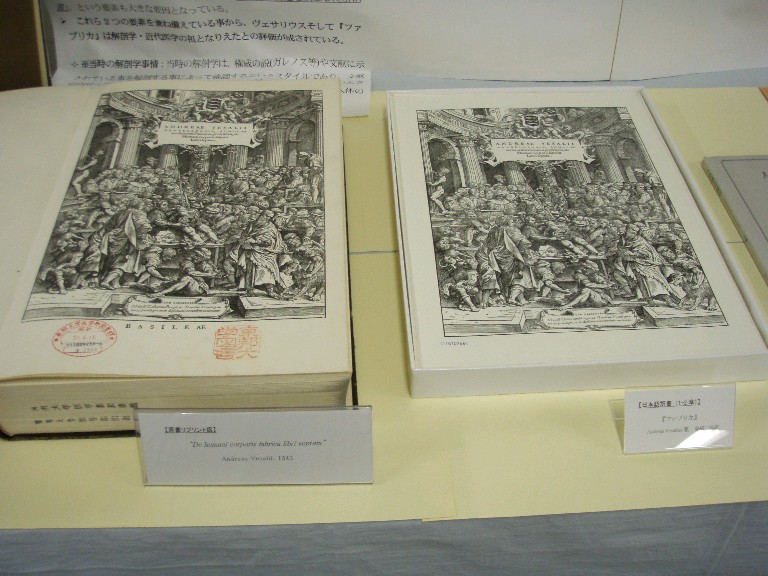

『ファブリカ』 原書版(左側:展示資料①)と日本語翻訳版(右側:展示資料②)

☆ファブリカ全巻:7巻構成(各巻ごとの対象部位・器官):

1巻:骨・骨格 2巻:靭帯・筋肉 3巻:血管(静脈・動脈) 4巻:神経 5巻:消化器・内臓・生殖器

6巻:心臓・呼吸器系 7巻:脳・感覚器

※なお、日本語翻訳版は現在1巻・2巻のみ出版されています。

※ファブリカの簡約版として、『エピトメー』があります(展示資料③)。

☆『ファブリカ』の意義:2つの主義の表現

・ ファブリカでは以下の2つの要素を兼ね備えている事から、解剖学・ 近代医学の祖となりえたとの評価が成されています。

* 【観察至上主義】:権威の説や文献に書かれていることをそのまま信用するのを止め、“現実の人体を先入観なく観察し”観察した所見にしたがって正確に判断・記述(本文+多数の解剖図)を行った事・考え方。

* 【枚挙網羅主義】:人体の構造すべてを解剖し観察し、そして記載し図解を行っている事。この点に関して、前半四巻の系統解剖学と後半三巻の局所解剖学の2つの枠組みを組み合わせた独自のスタイルを用いる事で、全身を網羅することに成功しました。これ以前の解剖学書(ダ・ヴィンチの書など)にはこの全身を網羅するという要素が欠けており、「全身の構造を網羅

した解剖書」、という要素も大きな要因となっています。

◆Andreas Vesalius (1514~1564)

ブリュッセル(ベルギー)出身の解剖学者・外科医

ルーヴァン大学でラテン語、哲学などを修め、18歳でパリ大学医学部に入学し、ガレノス学派Jacobs Sylviusらのもとで解剖学を学んだ。23歳でパドヴァ大学(北イタリア)の解剖学・外科学教授に抜擢される。1538年“Tabulae

Anatomicae Sex”(解剖図)を出版したが、これは当時権威とされたガレノス学説を踏襲していた。しかしその後、このガレノス学説に疑問をもち、自らの手で人体の解剖を行い約3年かけて解剖書にまとめた。その成果が300枚に及ぶ木版画を含む『ファブリカ』De

humani corporis fabrica libri septem”(1543年)とその要約版『エピトメー』“De humani corporis

fabrica librorum epitome”である。 その後、皇帝カール5世、スペイン国王フェリペ2世の侍医となるが、1564年エルサレム巡礼途中、49歳でギリシア・ザキントス島で逝去した。

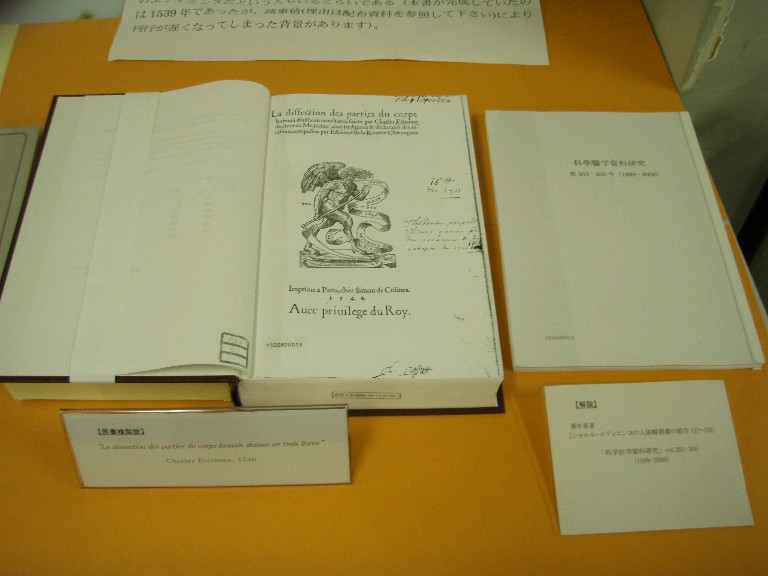

『人体諸部の解剖』(原書版(左側:展示資料④)と解説資料(右側:展示資料⑤))

☆人体諸部の解剖(展示資料④)各巻構成(各巻ごとの対象部位・器官):

・ 【1巻:骨,靭帯,神経,筋肉,動・静脈,脂肪,皮膚】

・ 【2巻:内臓全般,生殖器,頭部】

・ 【3巻:妊婦関連 (子宮等),眼,筋肉;解剖施設,器具,手法等の提案】

※なお、日本語翻訳版はありませんが、萬年先生による解説書がまとめられています(展示資料⑤)。

☆『3分冊の人体諸部の解剖]』の役割・意義

ガレノスやそれ以前のギリシア人の説など権威の説に耳を傾けつつ、人体を直接解剖して得た新たな知見をありのままに淡々と記述しています。本書では観察した所見に基づいて、本文や解剖図の記述が成されていると言えます。また、巻構成でも分かる通り全身の構造を記述の対象としています。つまり、【観察至上・枚挙網羅主義】が表現されている事が分かります。

・全体的な外部静脈系と神経系の図解を収めた最初の刊行物です。

・ 前ヴェサリウスの最も精密な脳の解剖図を含んでおり,神経学上特に重要である。特に大脳と小 脳との回転パターンの相違を初めて示したものであり、この点も本書の大きな意義。

・ 刊行のタイミングが『ファブリカ』より2年程遅くなったため、知名度が下がってしまったが、近代解 剖学の祖はヴェサリウスではなく執筆者のエティエンヌだという人もいるくらいである。

◆Charles Estienne(1504~1564)

フランスの医学博士(解剖学者)、出版業者

印刷・出版業を営むエティエンヌ家三男として生まれた。工房で活動した後、パドヴァ大学で語学を学び、パリ大学でJacobs Sylviusに師事。その後1538年頃、国王フランソワ1世侍医のGilles de Verleyの娘と結婚、1540年に学士の称号を得た。38歳でパリ大学医学部 Docteur Régentとなり約4年間教授として活動した。その間に、1545・1546年に外科医エチエンヌ・ド・ラ・リヴィエールとともに、64枚の木版解剖図を含む解剖学書“La dissection des parties du corps humain diuisee en trois liures” (3分冊の人体諸部の解剖)を出版した。

その後プロテスタントに改宗した兄がジュネーヴへ亡命したため、パリで印刷・出版業を継ぐことになり医業から離れることになった。『フランス街道案内』など好評を博した本も出版したが次第に経営が

立ち行かなくなり1561年に債権者の申し立てにより投獄され、1564年に逝去した。

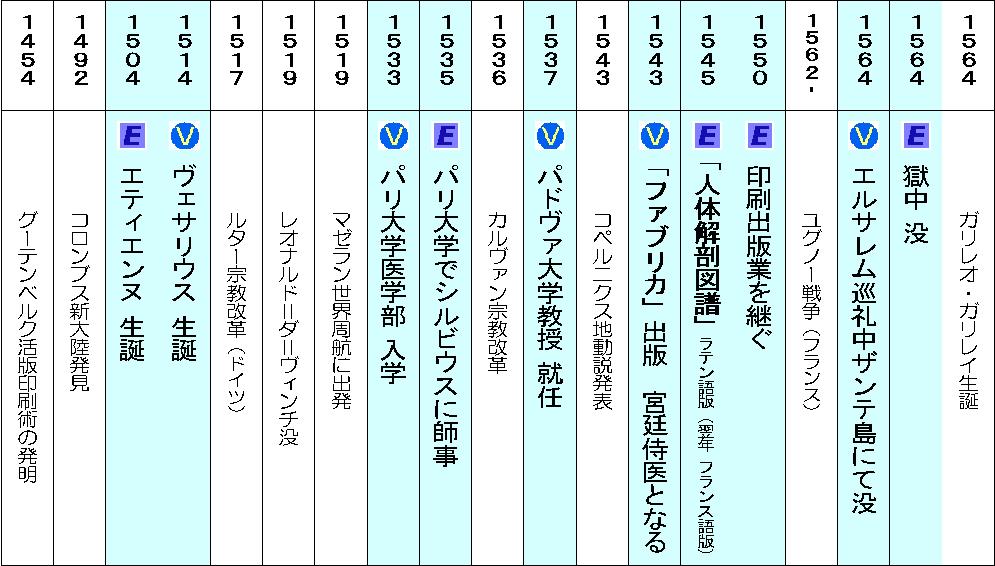

彼らが生きた16世紀近辺はこのような出来事があった時代です。

ヴェサリウスに関する出来事は『V』マークを、エティエンヌに関することは『E』マークで示しています。

【展示資料リスト】

|

請求記号

|

著・編者名

|

書名

|

出版年

|

| ① |

M1.1||V

|

Andreas Vesalius

|

De humani corporis fabrica libri septem

|

1976

|

| ② |

M0.2||V

|

Andreas Vesalius編著 ;

島崎三郎訳

|

ファブリカ

(人体構造論)

|

2007

|

| ③ |

M1.1||V

|

Andreas Vesalius [著] ;

中原泉訳

|

人体構造論抄 : ヴェサリウスのthe Epitome

|

1994

|

| ④ |

M0.2||E

|

Estienne, Charles編著

|

La dissection des parties du corps humain diuisee en trois liures

|

1546

(複製版)

|

| ⑤ |

M0.2||E

|

萬年甫著

|

シャルル・エティエンヌの人体解剖書(↑④)の紹介

(1)-(3):雑誌記事名(雑誌:科学医学資料

研究 第303-305号)

|

1999-

2000

|

【参考資料リスト】

|

請求記号

|

著・編者名

|

書名

|

出版年

|

|

M0.28||Sa

|

坂井建雄

|

謎の解剖学者ヴェサリウス

|

1999

|

|

M0.23||J

|

Jetter, Dieter著 ; 山本俊一訳

|

西洋医学史ハンドブック

|

2005

|

|

M0.2||I||1

|

井上清恒著

|

医学史ものがたり ;1医人の探訪

|

1991

|

|

M0.2||Y

|

山本和利編著

|

医学生からみる医学史

|

2005

|

|

M0.2||Sh||1

|

C.Singer, E.A.Underwood著 ;

酒井シヅ, 深瀬泰旦訳

|

医学の歴史:古代から産業革命まで

|

1985

|

|

M0.2||Ma

|

松井喜三編集・解説

|

レオナルド・ダ・ヴィンチ解剖図集

|

1975

|

|

M0.15||Ko

|

香西豊子著

|

流通する「人体」 : 献体・献血・臓器提供の歴史

|

2007

|

|

M0.2||Sa

|

佐藤正

|

世界外科学史年表 : 医学を学ぶ人のために

|

1986

|

|

M0.2||Sa

|

酒井シヅ

|

医学史への誘い : 医療の原点から現代まで

|

2000

|

|

M0.31||Ko

|

慶應義塾図書館主催展示会

|

ANATOMIA : ダ・ヴィンチから解剖図譜の歩み

|

[1997]

|

|

M0.28||N

|

二宮陸雄

|

医学史探訪 : 医学を変えた100人

|

1999

|

|

M0.2||R

|

ベンジャミン・A.リフキン,マイケル・J.アッカーマン,ジュディス・フォルケンバーグ著 ;

松井貴子訳

|

人体解剖図 :

人体の謎を探る500年史

|

2007

|

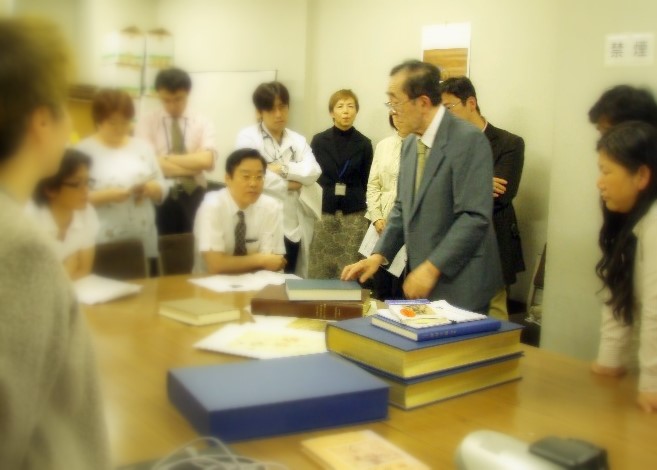

今回の展示会に合わせましてヴェサリウスやエティエンヌの研究に長年携わってこられた 萬年甫先生(東京医科歯科大学名誉教授)に講演をして頂きました。

講演会は、26日の16時30分から開始され、大盛況に終わりました。

⇒萬年先生が、ご自身でお持ちのダヴィンチやヴェサリウスの資料を説明しています。

|